ビジネス社交会で登壇します

7月22日は大阪の清交社の定例午餐講演会にお招きいただいています。この間下見を兼ねて医師であり作家でもある久坂部羊先生のお話を聞いてきました。面白かった〜!歯に衣を着せない語り口で、引き込まれました。有料ですが、お昼のコースがついてきます。それを考えると破格です〜。

一般社団法人 清交社 定例午餐講演会 https://seikosha.or.jp/meeting/

7月22日は大阪の清交社の定例午餐講演会にお招きいただいています。この間下見を兼ねて医師であり作家でもある久坂部羊先生のお話を聞いてきました。面白かった〜!歯に衣を着せない語り口で、引き込まれました。有料ですが、お昼のコースがついてきます。それを考えると破格です〜。

一般社団法人 清交社 定例午餐講演会 https://seikosha.or.jp/meeting/

というタイトルで、同志社女子大学にお邪魔しました。聞いていないようでちゃんと聞いている。質問がでなくても、いろいろ考えている。静かな瞳の中にキラリと光る瞬間がある。胸に残るたくさんの感想をいただきました。

グリーフは死に至るものなのか!?というタイトルで寄稿しました。今回のACAPニュースレターは高齢者の孤立と孤独がテーマです。インドネシア、アメリカ、ハワイ、香港、マレーシア、タイの取り組みは以下のリンクからお読みいただけます。

私としたことが、文献をリストするのを忘れたか?とチェックしたら、カットされていました。こちらです→Moon, J. Robin. et al. (2011). Widowhood and mortality: a meta-analysis. PLos One. 6:e23465.

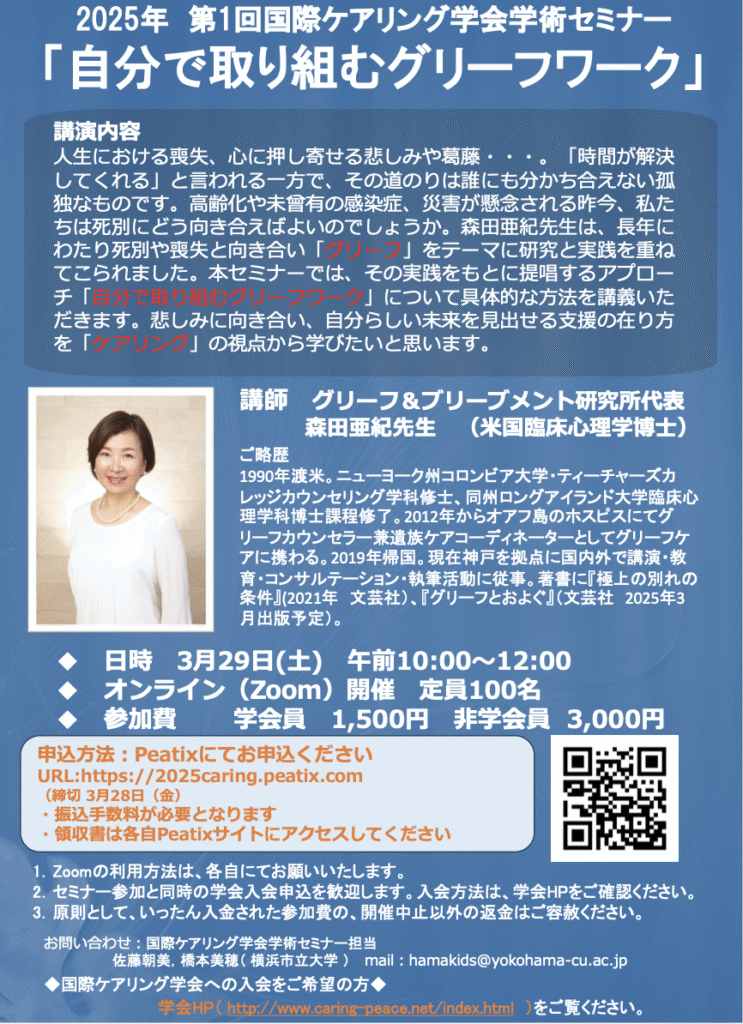

3月にはグリーフカウンセリングセンターと国際ケアリング学会にお招きいただきレクチャーしました。

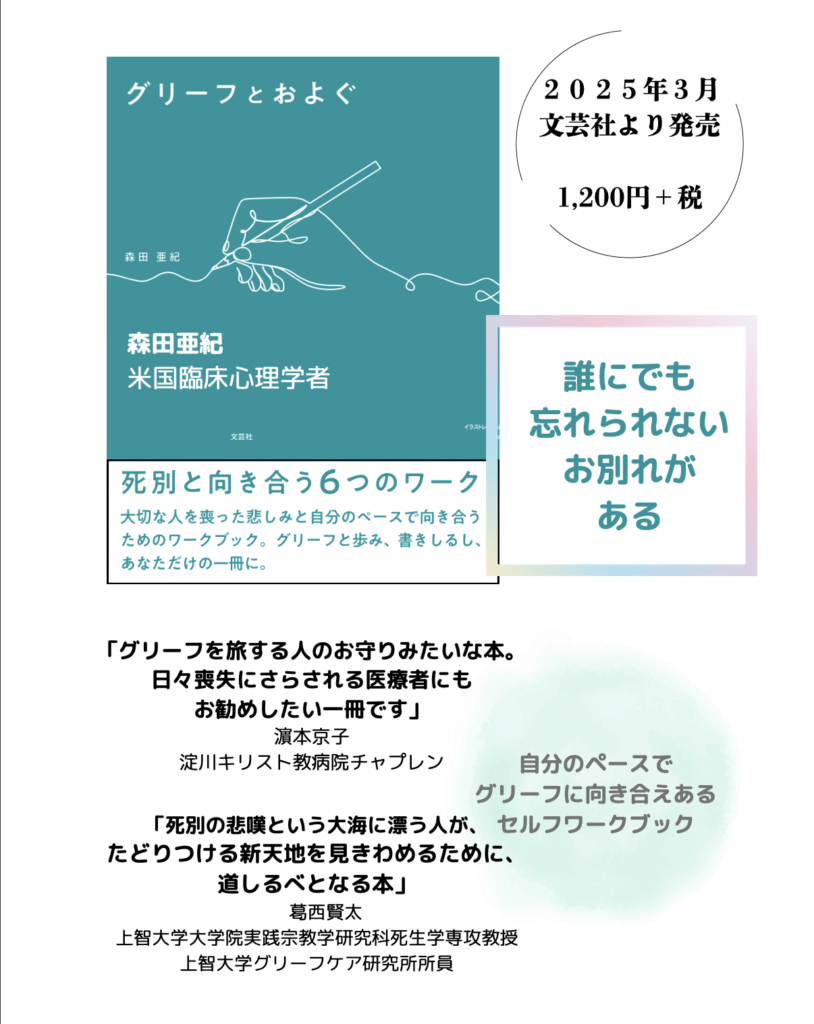

レビュー第二弾は淀川キリスト教病院のチャプレンをされている浜本京子さんからです。

「愛する人とのお別れや喪失の体験は、ある日突然わたしたちをいままで経験したことのない感情の海へと放りだします。それは悲しみや孤独感ばかりではなく、とりとめのない怒りや悔い、恨みなど、いつもは心にふたをしてきたものです。そんな感情の波にのみこまれそうな時、森田亜紀さんの本とワークはわたしたちの浮き輪となって助けてくれるでしょう。一つひとつの感情が大事な回復のプロセスであり、実はわたしたち自身のうちに回復のための知恵があったことに気づかせてくれます。グリーフを旅する人のお守りみたいな本。日々喪失にさらされる医療者にもお勧めしたい一冊です。 」

去年10月に参加した学会場所、スイス・ベルンはまさしくコンパッション都市の一つで、そこには世界中から研究者、学者、プラクティショナーが集まっていました。病気や命の限りと共にあっても、喪失の悲しみや恐怖にあってもそこには生の営みがあります。生と死とグリーフの営みを少しでも心豊かなものにするために学び、考え、対話する「コンパッションコミュニティージャパン」が立ち上がりました。私も仲間の一人として運営のお手伝いに関わっています。7月からは錚々たる講師による講座がスタート。ぜひご参加ください。

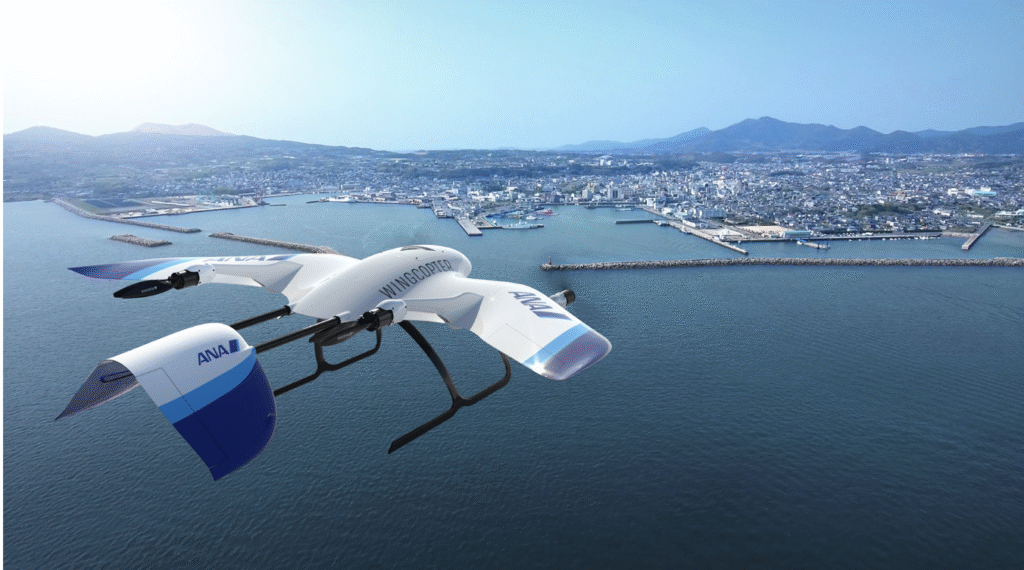

去年から参加しているACAP(Active Aging Conference in Asia Pacific。今年は3月17日〜19日まで福岡で開催されました。高齢化は日本だけの問題ではありません。アジア・パシフィックの一員として、日本、ハワイ、インドネシア、韓国、タイなどの活動や事例を学びました。私が特に楽しみにしていたのが、カンファレンス後の五島列島への視察ツアーです。テクノロジーを使った離島医療や在宅医療などを学びました。

生きる営みがあり、死にむかって生きる営みがあるように、お別れの営みもあります。私はそれをグリーフと呼びます。

この本を通して、あなたやあなたのお知り合いのグリーフの旅が、大切な人とのこころと魂の絆を深めていく特別な時間となりますように。